Extrait du Bulletin d’Etude SNP n°12 paru en 1994, « Dictionnaire archéologique du Pays de Retz » par le Dr Michel Tessier : https://www.snp44.fr/publications/bulletin-etude/

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

paléolithique inférieur :

SAINT MICHEL reçoit son premier visiteur humain au paléolithique inférieur. Comme carte de visite, il perd un biface dont une moitié, éclatée par le gel, est retrouvée au niveau d’une plage suspendue dans les falaises de GOHAUD .

paléolithique moyen :

Son successeur néandertalien abandonne, çà et là, une partie de ses outils : un hachereau au PINIER, deux racloirs et deux éclats retouchés à la ROUSSELLERIE, une pointe de lance biface et deux racloirs sur la butte de GATINEAU . Ce sont là les témoins de ses quelques bivouacs de la période paléolithique moyenne .

Un biface paléolithique moyen, isolé, a été récolté à la MAINGUINIERE : Feuillet Mensuel SNP n° 326 de 1994 “Prospections à ST MICHEL » (44) » : https://www.snp44.fr/wp-content/uploads/2020/02/1994-1_Feuillets-SNP-n%C2%B0326.pdf

paléolithique supérieur :

Au paléolithique supérieur, un petit groupe d’Aurignaciens vient camper sur la butte de GOHAUD . Il oublie sur un espace d’une vingtaine de mètres de diamètre, un peu plus de 200 outils pour la plupart taillés sur lames . Ce sont des burins surtout busqués, quelques grattoirs et des lamelles retouchées . (ALLARD M. – 1978)

D’autres traces du passage de contemporains, ou presque, ont été reconnues aux BAHUCHETS et à la MAINGUINIERE, mais les 4 ou 5 outils perdus en ces lieux ne permettent pas de reconnaître leur séquence culturelle .

néolithique :

Le néolithique affirme une occupation nettement plus dense, avec des sites d’ habitats riches et nombreux .

A la MAINGUINIERE abondent silex taillés, pointes de flèche, haches polies (45). On y compte encore un polissoir pour hache, une meule à grains et des tessons de poterie dont I’ un est décoré de champs finement pointillés . Ce village se situe au néolithique moyen et se rattache à la culture appelée “chasséenne” . A GATINEAU, entre les deux bras du lac, un large fossé coupe I’ éperon rocheux et limite I’ emplacement d’un village qui nous a livré de nombreux outils de silex, dont 40 pointes de flèche, 60 haches, plus de 15 poignards brisés et un lot abondant de céramiques souvent épaisses à fonds plats, à lignes de perforations sous le bord . C’ est un néolithique final qui a été daté de moins 2 900 .

A la GROUSSINIERE apparaissent des vases comparables et le même outillage de pierre (dont 7 haches). Sur la butte de THARON on connait encore deux fonds de cabanes avec silex, haches et poteries d’âges différents (fin néolithique ancien et néolithique final).

Sous la plage de la ROUSSELLERIE, dans la partie profonde de la couche argileuse, deux haches polies, silex taillés et tessons de poteries montrent une occupation datée du néolithique final (- 2 300).

D’autres sites apparaissent encore à BEAULIEU, au bourg, à I’ ILE DU CALAIS, à la POUPEL1NIERE . En ces trois derniers lieux, de larges fossés d’enceinte ont été reconnus.

Il y a un siècle P. DE LISLE décrivait quatre dolmens : LE CORPS DE GARDE (allée couverte), la MORINIERE, le PATUREAU, le CARREAU VERT. Tous ont disparu (le dernier vers 1920) . Seuls les emplacements de ces monuments ont pu être retrouvés . Aussi les plans du CARREAU VERT, le dessin de ses poteries et silex mis au jour lors de sa fouille restent – ils sont des documents précieux (une dizaine de poteries, une hache perforée, une pointe de flèche). Ce même auteur fait aussi état de cinq menhirs : à la SOURCE ; à GOHAUD près du moulin de la SICAUDAIS, à GATINEAU (celui-ci déraciné vers 1955) et à la SOUCHAIS, ce dernier est encore en place mais abattu dans une haie .

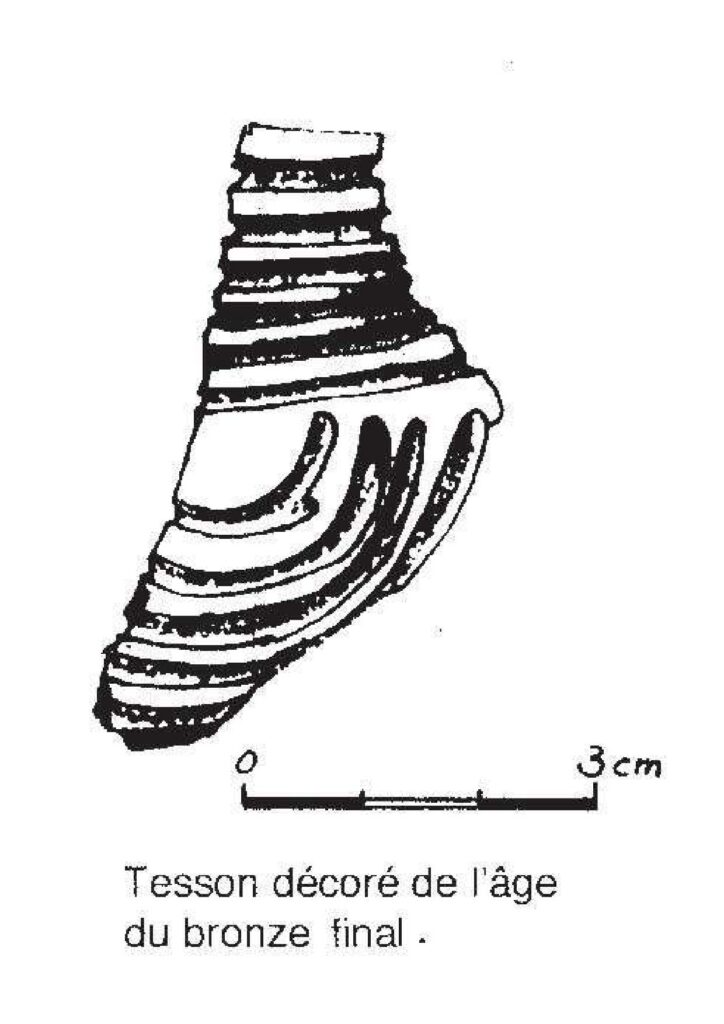

âge du bronze :

L’âge du bronze se manifeste à la ROUSSELIERE où le sol de la plage recèle deux couches superposées avec poteries. La plus profonde, datée de moins 1010, a fourni les fragments d’une dizaine de vases au décor de cordons en relief, souvent agrémentés d’empreintes de doigts .

La plus superficielle, martelée d’empreintes de pas de bovidés (preuve d’un élevage important), a livré les restes de plus de 50 vases souvent décorés de cannelures et des vases à sel particuliers .

Deux datations C.14 donnent pour ce site moins 570 et moins 530 .

Age du Fer :

Dans les falaises de GOHAUD et à La MORINIERE, on retrouve des éléments de fours à sel à petits piliers (que l’on situe vers moins 750).

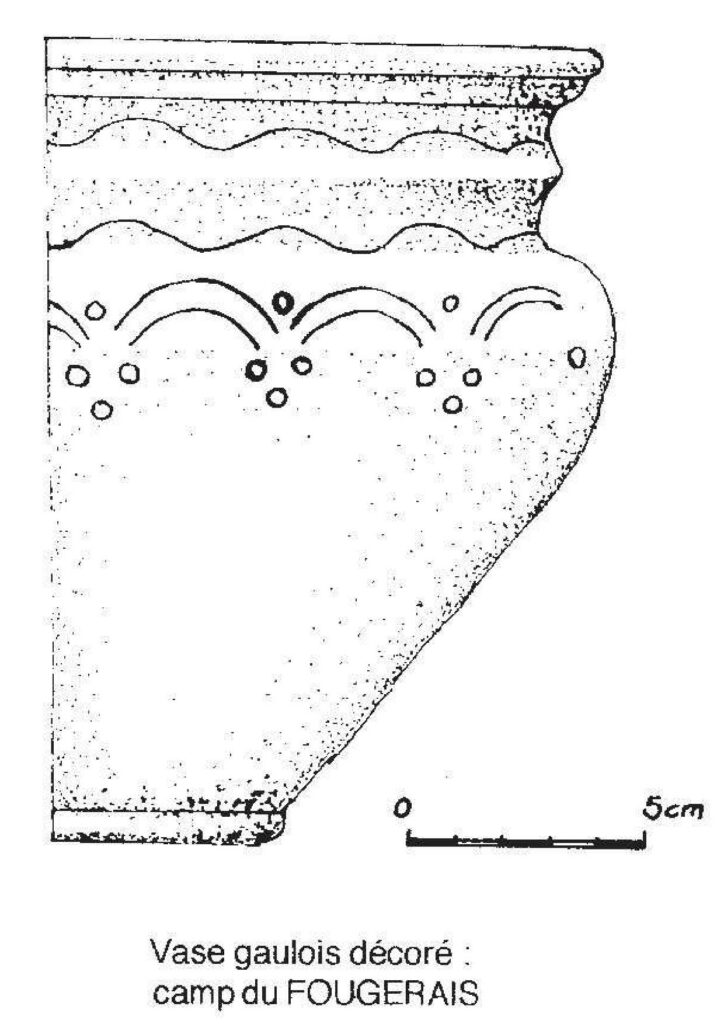

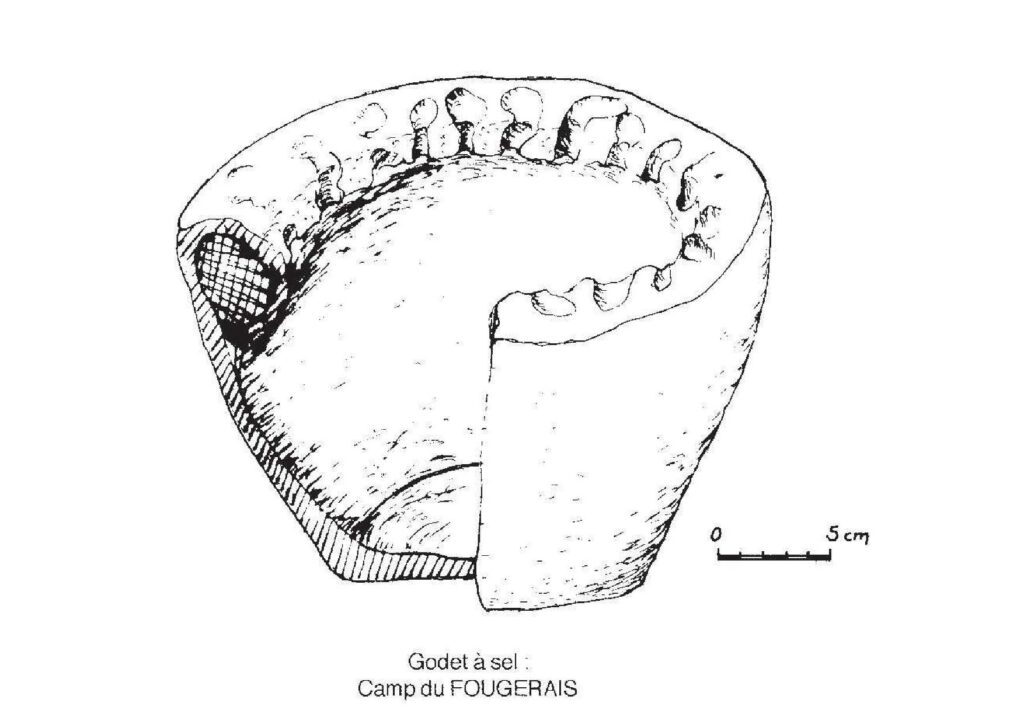

L’occupation gauloise est affirmée par les traces de deux camps (fermes indigènes) et les vestiges de 5 ou 6 établissements d’extraction du sel marin.

Au FOUGERAIS, on a pu reconnaître, à la suite d’un vaste décapage, par fouille, par photographies aériennes, les enceintes multiples entourant un village . Les fouilles de ces fossés ont permis de récolter les restes de plus de 400 vases,

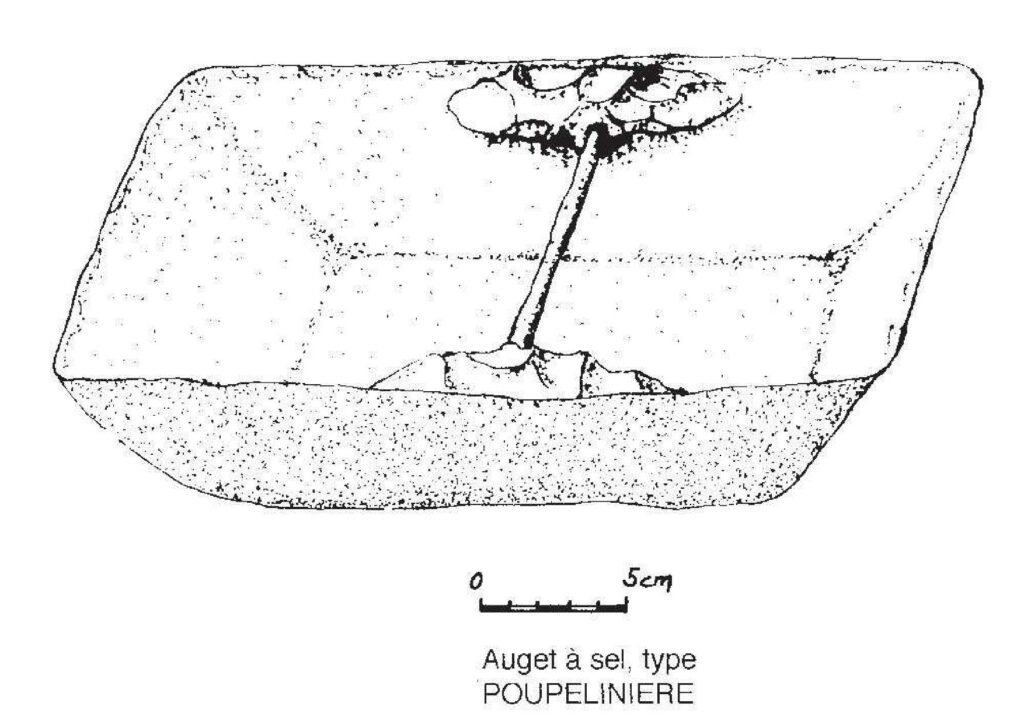

des godets et des augets à sel,

des creusets à fondre le bronze, des éléments de four de potier, du laitier de forge et quelques objets en fer trop oxydés pour être reconnaissables, des fragments d’amphores romaines républicaines . Les datations obtenues, – 350 à + 60, donnent la période d’occupation des lieux .

Un autre habitat, entouré de fossés, se situe en haut du bourg de SAINT MICHEL On y a reconnu le même type de fossé contenant des vestiges comparables .

A la POUPELINIERE a été fouillé le premier four à sel allongé, avec augets à poignées .

Au CALAIS, deux fours à grille, à augets fins, ont été explorés. D’autres sites à augets fins sont connus dans les falaises à GOHAUD et à l’estuaire de THARON, et aussi à GATINEAU, au bord du CALAIS . Un nouveau briquetage à grille a été découvert AUX PLANTES, en THARON.

Epoque Romaine :

Les gallo-romains se sont installés au moins en 6 points de la commune. Tuiles à rebords et poteries révèlent leurs habitations : au CALAIS, à la POUPELINIERE, à la VIAUDERIE. A BEAULIEU, des reliefs truffés de laitier de forge traduisent remplacement de fourneaux à fondre le fer.

On peut y ajouter le site de la FONTAINE GAUTIER où la fontaine récemment refaite avait des caractères anciens.

Mérovingiens :

La période mérovingienne est mal perçue. On ne peut que citer le PE du RENARD à THARON où furent trouvés des sarcophages en grès, en ardoise et en tuffeau (d’aspect tardif) avec une monnaie de CHARLES LE CHAUVE .

Moyen-age :

Le bas moyen âge inscrit à son actif 3 ou 4 sites: à la PRINCETIERE, au VIEUX THARON, et à la COSSONIERE. En ce dernier endroit, la réalisation d’un lotissement a mis au jour des fossés remplis de coquillages, de tessons de poterie blanc rosé , du laitier de forge et la base d’un four de potier . Au VIEUX THARON, des travaux semblables ont montré murs anciens, fossés et poteries .

A THARON existent deux tertres ovalaires coiffés d’un bouquet de sapins dont l’origine parait ancienne mais qui ne peut être précisée faute de fouille.

Le nom de SAINT MICHEL apparaît au XII ème siècle sous la forme TERRA DE CHEVESCHE.

Dictionnaire Archéologique de 1883 :

Les fouilles des dolmens de St-Michel par Pitre de L’Isle :

- Allée couverte du Corps-de-Garde : Allée couverte du Corps-de-Garde

- Tumulus du Grand Carreau-Vert : https://www.snp44.fr/tumulus-du-grand-carreau-vert/

- Menhir de la Source :

- Menhirs de la Combe :

- Menhir de la Souchais :

- Dolmen de la Morinière :

- Dolmen du Patureau :

- Les Gâtineaux :

Le Docteur Michel TESSIER :